从火箭军到江淮大地

他在专业领域发光发热

■ 朱蕾 张杰

秋天,收获的季节,离别的季节。

2019年,肖融抱着满满当当的背囊,一路颠簸来到边陲小镇。新兵连结束后,他就在这扎下根,喂鹅,打扫猪圈,在深山哨位里守望长夜。这一年,他21岁。

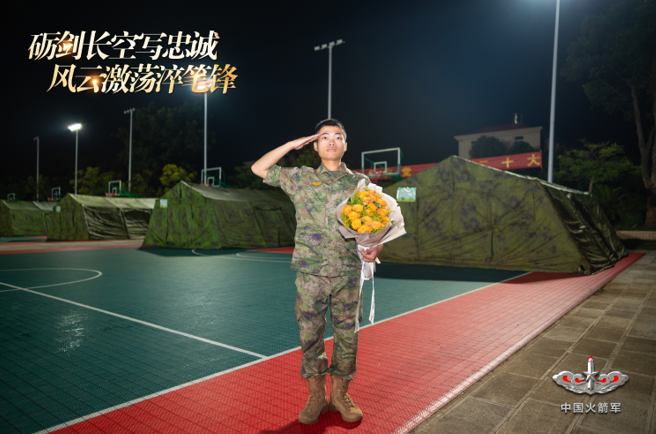

肖融在安徽师范大学入伍时的照片。

肖融在安徽师范大学入伍时的照片。

穿上军装,是选择与军队齐进步,也是选择了艰苦。但是守护大国重器,是刻进骨子里的光荣。

山里的日子沉静平淡,肖融一有空就在看书,他说,什么书都该看看,总之要做一个学习进步的大学生士兵。后来上级组织新闻培训,经常给他借书的文书班长向指导员推荐,“肖融爱学习,不会浪费这个名额”。

在部队时的工作照。

为了不辜负大家的信任,培训期间,这个深山里远道而来的战士比其他学员都更加认真。结业后,肖融就被调到机关政治工作部,担任火箭军舆论宣传骨干,干起了军事记者的活儿。

舆论宣传,看着光鲜,背后是子弹上膛的紧张状态。领导告诉他,“咱们是党委机关的喉舌,你手里的笔和相机,就是部队‘史官’记录的工具。”

在部队时的工作照。

“史官”角色,重逾千钧。采写的新闻一定是准确无误,留给部队的照片要尽力拍出最好,他说,这些都是部队的年轮,容不得半点疏忽。

为了建强基层宣传力量,肖融还多次组织基层一线取证员脱产培训,手把手教他们采写。

在新闻岗位四年多的时间,肖融在演训场与战友战车晒骄阳、熬大夜,陪伴长剑跨越数千公里送上天,也为可爱的女兵们拍写真。在他的创作下,“东风快递员”的战斗风采和飒爽英姿在报刊、电视上频频亮相,鼓舞了军心士气。

服役时的作品在全网引起较好反响。

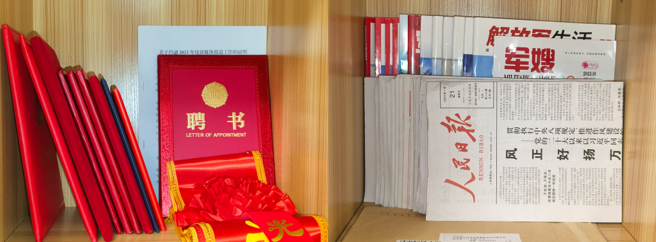

2022年被上级评为十大优秀记者。

这份坚守换来了沉甸甸的认可:八部新闻作品被南部战区和火箭军公示为年度十佳,两次当选火箭军“十大优秀作者”,接连被火箭军、南部战区、解放军新闻传播中心聘为远程编辑,这些荣誉,是对所有汗水最好的褒奖。

在部队期间的工作成果。

2022年建军节当天,人民日报阅报栏全国展示的照片。

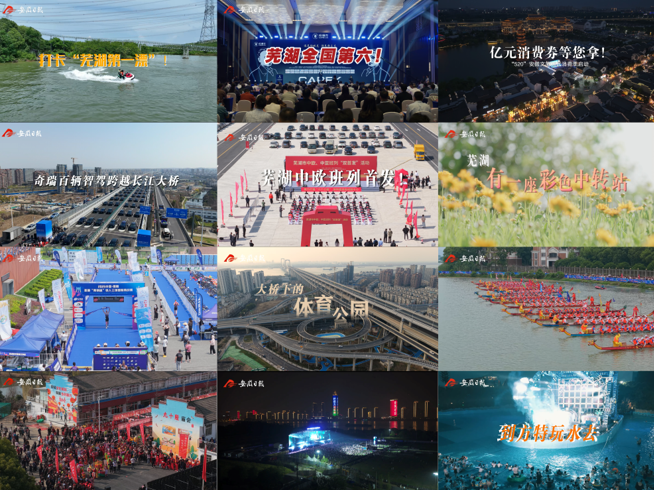

退役那天,他把设备和大红花一并挂在胸前,相机成了这位兵记者丈量安徽大地的“脚”。带着军营里练出的新闻嗅觉,肖融走进安徽各地市采写新闻,跑遍芜湖角角落落,发出近百篇鲜活的稿件。

四个季节轮回,一年过去了,脱下军装对这位老兵而言只是换了个冲锋的方向。

和团队摄制节目。

在江淮大地,肖融冒着严寒钻进湿地,蹲守升金湖越冬的候鸟;跟随自发组织的舞龙队,走进东至县山村数百户人家;摄制“红心走安徽”系列节目,感受这片红色土地上曾经的呐喊;主创弋江区二十四期节气视频,记录烟火里的民生日常;聚焦合肥市第一人民医院重症监护室的抢救瞬间,推出纪录片《走进ICU·生命之门》。

肖融在芜湖报道的部分作品。

退役后创作的部分作品。

“责任心和勤奋在哪都是硬通货”,这句话在肖融身上得到了反复印证。离开部队的这段时间里,他被安徽日报社等多家媒体聘为特约记者,作品有幸得到人民日报社安徽分社原社长刘杰题诗,还收到新华网安徽唯一主动发出的实习邀请……

退役后受邀到新华社工作。

“祖国培养我一个,我还祖国一个人才方阵。”带着这份初心,肖融在安徽师大发起组建“兵记者工作室”,免费为大学生培训摄影技能,带队采风实践。他们的稿件在媒体上陆续发表,曾经一个人的独奏,变成一群人的合唱。

带领成员前往各地拍摄。

营盘渐远,巷陌渐近。岗位在变化,而他一直在战位,永远保持战斗力,永远为祖国和人民站岗。