国家一级摄影师、重庆市摄影家协会副主席 、重庆市沙坪坝区摄影家协会副主席、海南省三沙市首届摄影家协会名誉副主席 、中国摄影家协会会员 、中国国家地理合作摄影师、中国著名高空摄影师、重庆五一劳动奖章、重庆十大摄影家、重庆市扶贫开发先进个人、“感动重庆”人物奖……这些年,王正坤收获了太多的荣誉和光环,但他最习惯的,还是那简单的三个字——摄影人。

曾经的空降兵,如今已是重庆著名的高空摄影师。他用独特的“伞兵视角”,记录下高耸入云的摩天大楼和魔幻立体的都市风光,凝固住登楼凭栏思念于长江的滔滔东流和险峻奇绝的垂直三峡。

立体山城

登高而望,对大多数人来说是寻常轨迹上的偶尔刺激,但对王正坤来说,却是一种痴迷和日常。

2006年,解放碑地区代表性高楼之一——世贸大厦即将完工,王正坤值得消息后,费尽周折登上这座楼的顶端,开始了第一次高楼摄影。“在大厦顶端往下俯瞰,解放碑的繁华震撼了我。”

也正是这一次的经历,打开了王正坤高空城市摄影的大门。

彼时的王正坤还没有或许“时代”意识,就已经开始记录一个城市的时代脉搏。

攀高楼、登吊塔、上脚架,几小时站在数百米的高楼施工跳板上拍摄,甚至在白云穿梭间探出直升机机舱俯拍大地。

令常人“两股战战”的高空,成了王正坤拍摄的广阔天地。他仿若不知道何为恐高一般,只享受在高空摄影带来的独特视角与震撼。

一次在环球金融中心拍摄时,深夜十一点,天空电闪雷鸣还下起大暴雨,尚未做防水的楼层到处漏雨,王正坤却并没有退却,而是决定在高楼顶端坚守。

他找到一个做了防水的清水卫生间,上面竖着两条木板,“就它了!”接着他便用砖头将两块木板支起临时床铺,等待第二天凌晨的创作,硬是等到日出后拍到满意的照片才离开。

2012年,王正坤登上直升机第一次从空中航拍重庆,带着3个相机,他跪坐在机舱机板上,一跪就是3个多小时,拍完后他没顾上酸涨的双腿,只一个劲意犹未尽地感慨:“真的是拍不够,恨不得多长几只手出来”。

无限风光在险峰,十多年间,他几乎登上了重庆所有适宜拍摄的制高点,无论是WFC,联合国际、还是来福士顶端,他执着于选择还没完工的高楼,用极具冲击力的视角记录重庆的美景。

俯首高楼、记录城市天际线的日子里,王正坤越发识得“重庆,真的是很魔幻”。

极致的视角带来极致画面的同时,也带火了一众打卡点。

云端之眼,便是其中翘楚。在没有打造“云端之眼”景区之前,王正坤曾上楼近百次,凭着他和其摄影人的作品,联合国际顶楼热度不减,成为今天重庆最火的重庆网红高空打卡点。

在67楼,景区董事长吴霄霞女士还专门为王正坤高空创作购买了一张床,放在67楼的一个房间,以供绝佳天气时,登上云端之眼创作休息时备用。

垂直三峡

作为一名军人出身的摄影师,王正坤不仅钟情于城市的烟火霓虹和高楼林立,同样迷恋瑰丽的自然风光,将镜头对准了壮丽的长江三峡。

最开始的缘起是一部有关三峡的纪录片,直到2006年王正坤第一次进入三峡,瞬间便被其吸引。“唐诗300首,三峡便独占12首,可见三峡之美”。

大峡深谷,风光绮丽,让诸多文人墨客都忍不住触景生情的三峡到底有多美?王正坤的镜头里,有答案。

自驾、乘船、转车,步行再登山寻路……16年间,他脚步不停,上万张照片在丛山峻岭间诞生。

而这些照片,却与王正坤口中千年前诗人乘一叶扁舟在峡谷行进时所见到“巫山夹青天,巴水流若兹”的景象全然不同。

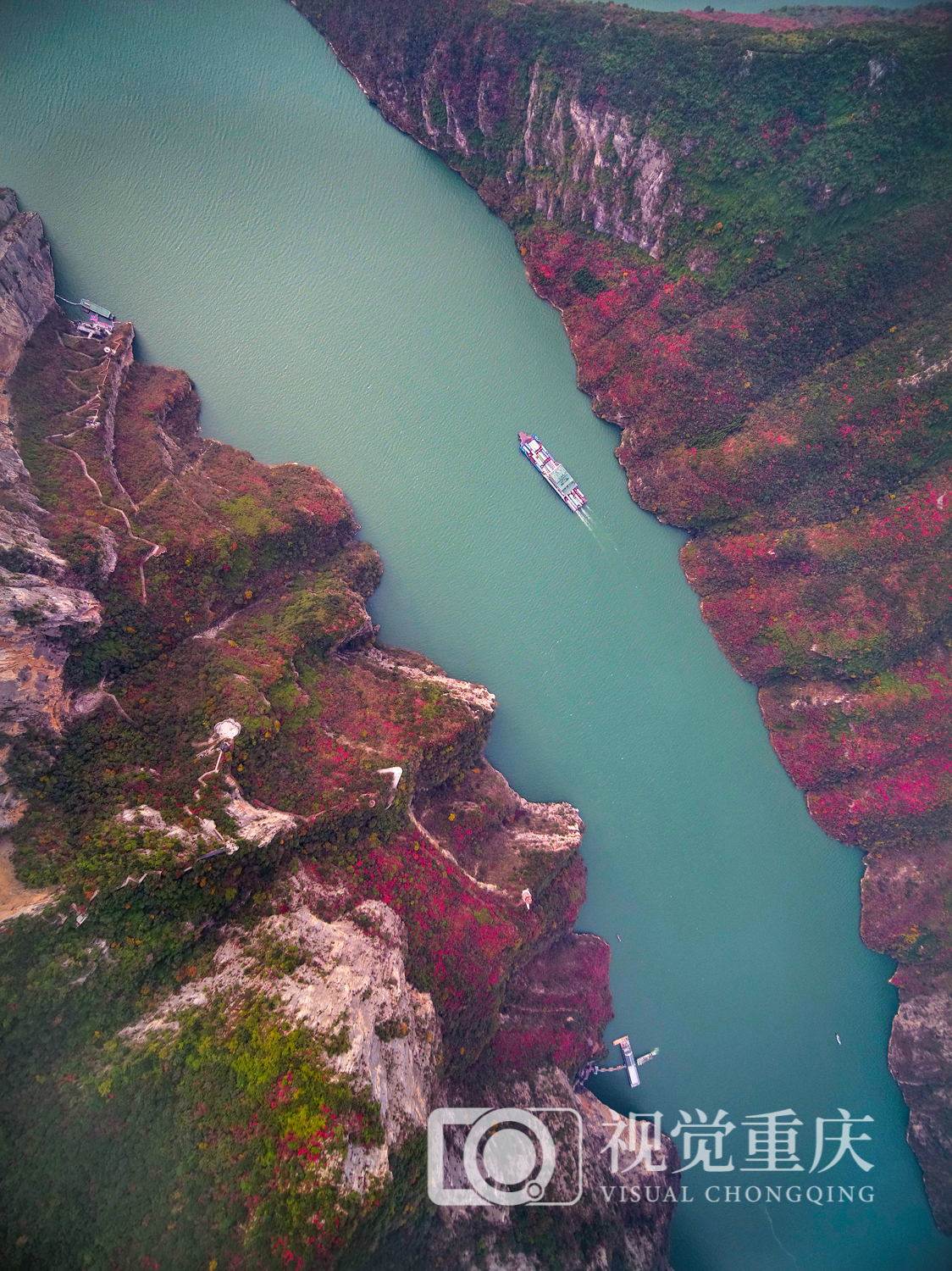

他创造性地使用俯拍视角,借助直升机和无人机从高空拍摄“垂直三峡”,自上而下俯瞰一江碧水在群山间奔腾东流的震撼。

垂直视角之下,三峡“重岩叠嶂”“壁立如削”的地质特点被表现得淋漓尽致。甚至还带来一些不曾被发现的意外景观:长江江面上,巫峡第一次呈现“孙悟空”和“神女”头像;西陵峡之兵书宝剑峡也首次展现一把宝剑横卧于长江之中的神奇景观。

2019年第四期《中国国家地理》,王正坤三峡作品不仅成为当期主打作品,他亦被评价为“自1872年英国摄影师约翰·汤姆逊为三峡拍摄第一张照片以来,第五个具有代表性的摄影人”。

成功的花,每个芽无不浸透了奋斗的泉。盛誉之下,藏着的是王正坤多年的执着与坚守。

从每年一次到每年2次3次,到每年4次5次,再到最多的一年去了17趟,只要一有时间,王正坤就会拎着全套摄影装备,前往三峡拍摄,王正坤自己都打趣说着“比很多奉节和巫山人回老家的频率还要高”。

一来二去,王正坤和整个长江三峡高山险峰的老乡都成了“家里人”,只要他带队去三峡,老乡都会把家里最好吃的美味端上餐桌,让大家品尝,就连同行的摄影师也爱说“跟着王老师最享口福”。

甚至,王正坤为了拍好三峡,索性直接在高山顶端买了一套小房子,以供平时创作使用。说及此,他的语气中有兴奋也有向往:“三峡真是一块宝地,有拍不完的美”。

水墨重庆

随着一场场绵绵细雨,在王正坤的镜头下,三峡似仙若梦的云雾,沿着长江逆流而上,飘进了立体山城的高楼林立间。

于是,水墨重庆等一系列作品应运而生。

这其中,王正坤印象最“自豪”的还是连续三年都拍到了重庆难得的平流雾,“当时平流雾很矮,离江面只有100多米,拍出来安逸惨了”。

还有一次是在一处高楼拍摄时,2015年,当天云很低,他和同行的小伙伴从早上七八点一直守到下午五六点,才守到解放碑在云雾中若隐若现。

而整个水墨重庆系列中最“出圈”的时刻,或许还是在2022年的央视春晚之上。

当时央视张异凡导演四处找寻航拍摄影师拍摄的重庆素材,却始终不能与《行云流水》整个节目相融合。直至王正坤将“仙雾缭绕”的航拍重庆素材发给导演,竟被一眼相中。

而拍好水墨重庆的秘诀,便是王正坤所始终信奉的“极端天气更能出大片”,他说自己每天睁眼第一件事就是拉开窗帘看天气。

从最开始的军旅题材再到城市鸟瞰摄影、三峡风光和水墨重庆,总能发现一个追求不一样视觉呈现的王正坤。

即使外界赞誉如潮水涌来,他依旧谦卑“其实我觉得自己还拍得不够好”、“像还选不出一张最满意的照片”、“只是刚好赶上了城市发展的黄金时代”、“喜欢一群人在一起交流摄影经验”……

他向来追求“完美”,为了筹划出版《三峡画册》他买来30多本相关书籍画册,希望能从中找到新思路,去讲述一段不一样的三峡故事。

这背后,或许正是一个摄影人,一位退伍军人的执着与坚守。

而如果沿着时间线一直往前追溯,我们便能够看到这位已近知命之年重庆著名摄影师的青葱时光。

那是1998年,王正坤25岁,故事则从一次抗洪抢险开始。

当时的王正坤目睹了太多的感人画面,拥有国画基础的他下意识地想要通过画画记录下来,却发现这些瞬间用画笔根本画不出来。

于是,从没有用过相机的王正坤,花光全部积蓄,还向亲友“借钱”才买下了人生的第一部相机。

这,才有了关于摄影师王正坤的故事。

回望王正坤的20余载摄影生涯,他的作品饱含着对家乡的炙热情怀,记录了无数的足以载入史册的历史瞬间。无论是国庆阅兵还是512汶川大地震、北京奥运会等重大事项,王正坤只字不言辛苦,只说“我有机会去呈现了这些画面,就很满足”。

如今的王正坤,有个更大的创作计划,“沿着长江,从源头一路拍到上海”,“当然会很难,但一定会很震撼”。